作为北京市首个立足社区的金融教育示范基地, 金社工程 -Visa 社区金融教育基地( 以下简称“基地 ”)由多方联合发起,扎根于北京市东城区体育馆路街道,旨在通过整合社会资源,搭建合作平台,探索公益性社区金融教育服务的可持续发展路径。 三年来,基地依托线上线下结合的教育方式,面向不同社区群体,开展多样化的金融知识普及活动,实现了助力提升居民金融素养与风险防范能力,支持提升社区金融韧性,构建金融社会工作人才发展体系,持续推动优化金融服务生态等多重社会价值,进而探索形成了共建、共创、共享、共赢的北京“金社”模式,使其成为社区金融教育新标杆和金融为民新范式。

社区金融教育基地的发展进程

“金社工程”是由中国金融教育发展基金会发起的“四金工程 ”之一 ,致力于搭建合作平台 , 链接社会资源 , 通过规模化、标准化建立社区金融教育服务站,打造社区金融韧性,探索社区金融教育服务可持续发展的新模式。

基地便是“金社工程 ”的核心项目之一 。2022 年,其由中国金融教育发展基金会携手 Visa公司发起设立,得到北京市东城区体育馆路街道、中央财经大学社会与心理学院等多方支持。同年 9 月,经中国人民银行营业管理部审核同意,基地被授予“北京市金融教育示范基地”,这是北京市首个植根社区的金融教育示范基地。

基地自 2022 年成立之初,便 确立了立足社区、服务居民的发 展定位。基地紧密围绕社区居民的实际需求开展工作,通过深入的基线调研,对社区内不同群体, 如“一老一小”、小微企业主、新用工群体等进行全面的金融健康状况和服务需求分析;为老年人设防诈骗、养老理财课程,守护其养老资产;为青少年设计财经素养课程,培养其正确金钱观。

在服务过程中,基地充分利用社区的空间和地缘优势,在部分社区内设置了金融教育服务站,让居民在家门口就能便捷地获取金融知识,真正做到了将金融知识送到居民身边,增强居民对金融教育的认同感和参与度。

在各方支持下,基地与众多部门 、单位和机构达成合作,形成了广泛稳定的公益伙伴网络, 构建了全方位、多层次的社区金融教育服务体系,以多样化、长效化的社区金融教育模式,向居民提供精准、全面的金融服务。三年来,基地共面向居民和企业商户组织了 110 场金融教育活动,覆盖了 21.8 万余人次,深入践行了金融为民理念,形成了社区金融教育路径探索的北京“金社”经验。

社区金融教育路径探索的“金社”经验

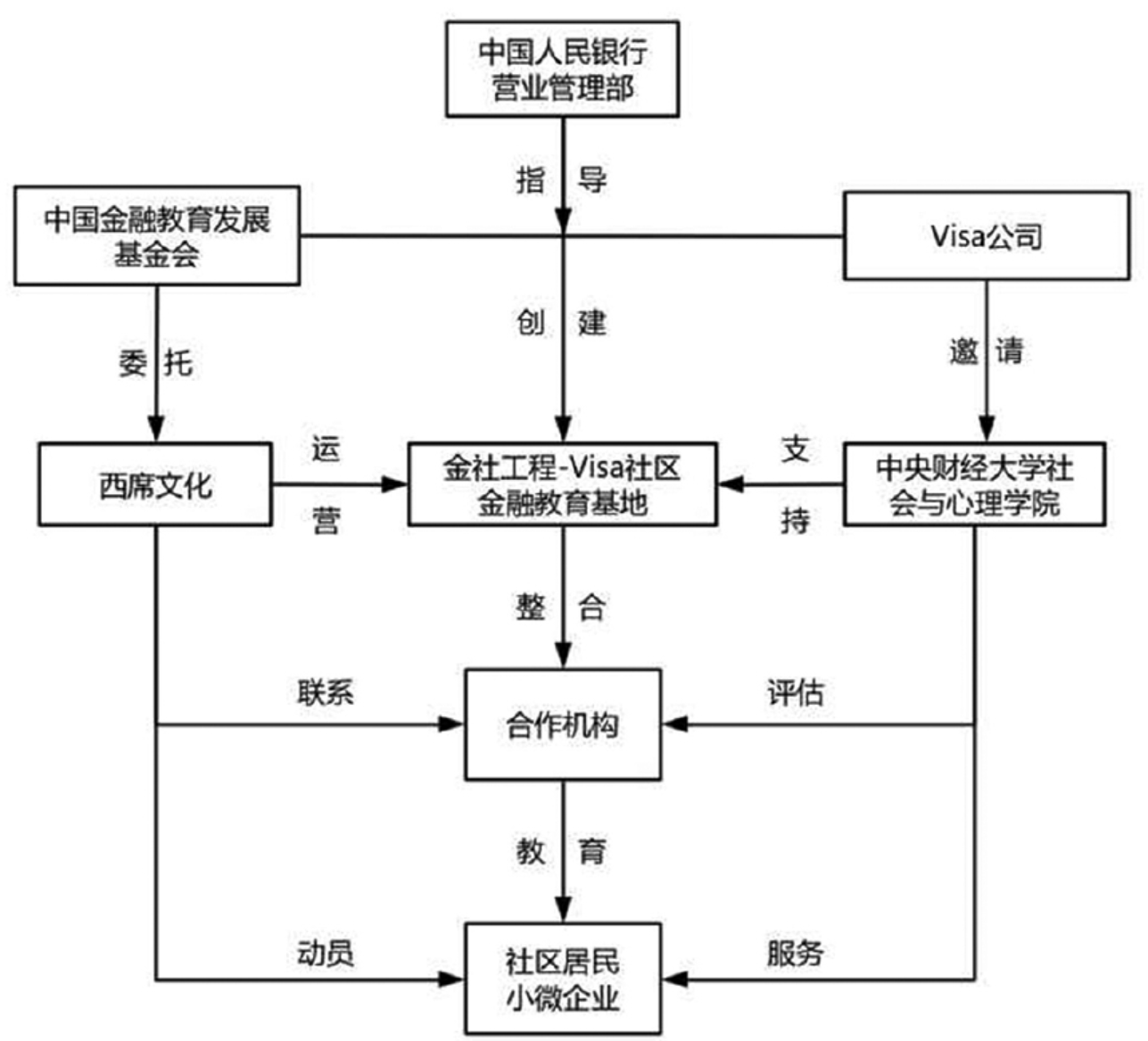

基地探索开创了共建、共创、共享、共赢的社区金融教育路径。 具体来说:在中国人民银行营业管理部指导和授牌下,中国金融教育发展基金会与 Visa公司联合发起、创建;中央财经大学社会与心理学院作为智力支持方 ,开展项目监测评估和社会工作服务等 ;受定向委托的项目运营方承担联系合作机构和动员教育对象职能;基地则通过整合资源网络,面向社区居民和小微企业开展普惠金融教育。基地的主要特征是:由政社企校金居多元主体协同共建, 顺利打通了自上而下的社区为本金融教育路径,共同创建了项目化“搭台”与金融机构“唱戏”的社区普惠金融教育生态枢纽,进而实现了服务共赢的项目效果,打造形成了社区金融教育新标杆和金融为民新范式(基地运行模式见图)。

(金社工程-Visa 社区金融教育基地运行模式)

一是共建,打通金融为民服务政策渠道 。基地最初由中国金融教育发展基金会和 Visa 公司共同发起。前期,依托于中国金融教育发展基金会深厚的专业积累,Visa 公司在金融科技领域的前沿理念、丰富资源和国际影响力,基地广泛整合社会资源,为自身发展注入了充足动力 。同时,中央财经大学社会与心理学院金融社会工作专业师生团队则发挥专业优势 , 提供活动策划、调研评估与实务人才等方面的支撑;东城区体育馆路街道利用空间和地缘优势,为基地提供场地与居民触达渠道。

在多方共同努力下,基地成功打通了自上而下的社区金融教育路径 。一方面,基地成为金融教育政策落地的关键载体,另 一方面,基地在实践过程中积累的经验和发现的需求,又成为普惠金融政策实施和基层社会治理实践的参考依据。

二是共创,打造全新社区金融教育模式 。基地建成后随即进入共创阶段,“项目化搭台、金融机构唱戏 ”成为其主要特色。目前,基地已形成广泛稳定的合作伙伴网络,涵盖17家金融机构和18家非金融单位。

三年来,基地的发展壮大离不开各方推动。在服务供给上,金融机构提供专业金融知识和消费者保护等方面的公益教育 活动,高校参与课程设计和活动组织,社区提供场地并动员居民,由此形成了一个高效的社区公益金融教育的服务链条。宣传推广方面,金融机构利用网点和客户资源持续扩大基地的行业影响力,同时主管部门授牌“北京市金融教育示范基地 ”极大提升了基地的社会公信力,参与其中的高校和社会组织则发挥各自的传播优势吸引更多关注。在此框架下,各方携手使基地知名度提升 ,服务品牌影响力扩大,基地也逐渐发展成为社区金融教育的重要平台和全新标杆。

三是共享,搭建公益金融教育网络 。基地以共享理念为基础,构建开放包容的金融教育公益生态网络,搭建面向所有社区居民的公益平台。

金融机构成立志愿服务讲师团,成员来自不同业务领域,他们利用业余时间将专业知识进行通俗化讲解。例如,针对老年人开展防诈骗讲座 ,结合案例介绍诈骗手段和防范方法;为小微企业主传授财务管理与融资策略知识,助力企业经营和发展。

此外,基地还整合高校、社会组织等各方资源 。其中,中央财经大学社会与心理学院每年向基地输送金融社会工作方向 的本硕学生和专业教师,并开展了一系列实地调研、小组活动和项目评估的活动;社区有一批志愿团队和社会组织在参与平台过程中进一步强化了自身防诈反诈 、居民金融安全守护的能力。 这种共享模式扩大了金融教育覆盖面,让更多居民受益,同时唤起社会各界对金融教育的关注,营造了共同参与助力社区金融教育的良好氛围。

四是共赢,推动金融社会服务创新。以基地为平台,各方参与主体紧密合作,共建社区普惠金融教育生态枢纽,同时也达成了各自的参与目标,实现了真正的共赢效果。

居民参与基地金融教育活动,提升了金融素养,实现个人和家庭的金融知识赋能 。小微企业在基地专业金融教育和知识 指导下,提升了财务管理和经营能力,进而促进了其可持续发展。金融机构参与基地活动,则拓展了客户资源,提升了品牌形象,也实现了业务拓展和服务创新。高校师生在参与过程中,将理论与实践结合,在提升了专业能力的同时,还积累了经验并产出了系列学术成果。社区借助基地金融教育公益服务的机会,切实提升了基层治理水平,增强了居民的凝聚力和归属感,也推动提升了社区经济韧性 。Visa 公司通过支持基地建设,履行社会责任,提升了社会形象和品牌价值,实现经济效益与社会效益的良好统一。

正是在这种多方共赢的公益模式下,基地得以持续发展,不断为社区金融教育事业注入新的活力。

基地社区金融教育的主要成效

一是探索社区居民金融素养提升模式。通过参与基地举办的 讲座、研讨会和在线课程,居民金融知识出现积极变化。老年人参加小组工作后金融素养水平也较参加前显著提高。此外,居民财务管理技能有所改善 ,社区的金融安全防护得到有效增强。

二是形成社区金融健康和经济韧性试点经验。基地通过金税四期普及、金融知识培训等活动,提升小微企业有关税收、财务知识及风险管理的技能 ,促进了其健康发展。同时,基地与金融机构合作,线上线下联动,为小微企业获取优质服务提供机会链接,助力其增强财务韧性与市场竞争力。

三是推动金融教育传播与品牌建设 。基地通过有效的金融教育活动和丰富的传播策略,获得了来自居民、商户、合作方的广泛认可,荣获“北京市金融教育示范基地”称号,树立了基地的社区金融教育品牌形象。

四是构建金融社会工作人才发展体系。中央财经大学师生团队在基地建设中承担调研、教育、培训等任务,推动了金融社会工作人才产教融合创新培养 。三年来,共产出 3 篇社区调研报告、16 篇论文(其中 1 篇获得北京市级优秀论文)及 8 篇实务案例(其中1 篇案例被评选为全国百优社会工作专业服务案例),基地还被中央财经大学授予“研究生产教融合创新示范实践基地”,切实促进了金融社会工作的专业发展和人才培养。

五是持续推动优化金融服务生态。金融机构参与基地金融教育活动,有效推动金融知识宣传和消费者保护工作。基地助力金融机构打通社区服务“最后一公里”,促进同行间经验交流与资源共享,有助于金融机构优化服务,提升客户体验。同时,参与活动的金融机构社会形象与服务价值也得到了显著提升。

(转载自公益时报)