说到过节你最先想到的是什么?假期和节日特产一定是少不了的!

春节要吃饺子,端午要吃粽子,而中秋一定要有月饼。

不过随着月饼的花样越来越多,套路也就越来越多。今年的套路又有点不一样~

节日未到,规范先行

在中秋节之前,有关部门就开始提前规范月饼的生产和销售。主要焦点还是在价格和包装上。

6月10日

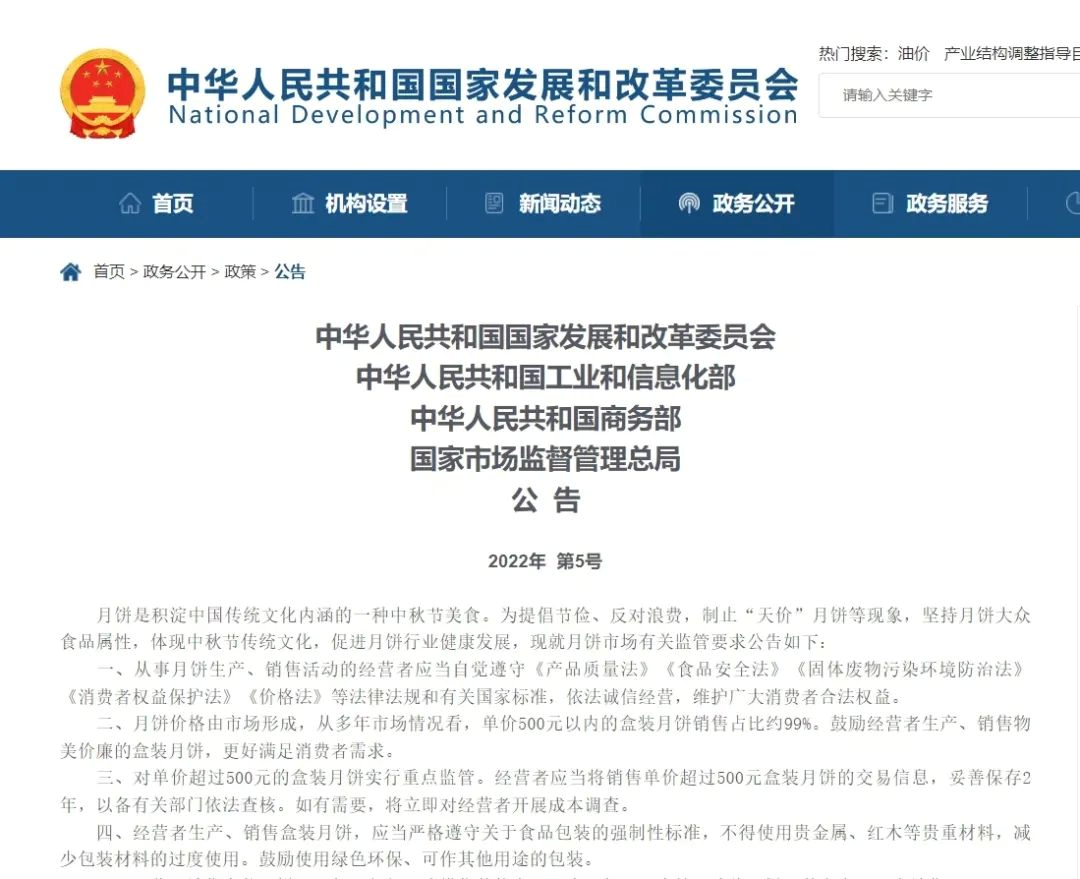

国家发改委、工信部、商务部、市场监管总局联合发文,制止“天价”月饼等现象,将对单价超过500元的盒装月饼实行重点监管。经营者应将单价超过500元盒装月饼的交易信息,妥善保存2年,以备查核。如有需要,将对经营者开展成本调查。

8月15日起

《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》(GB 23350-2021)国家标准第1号修改单开始实施。其中对月饼的包装问题进行了规范:

包装层数最多不超过三层;

月饼的必要空间系数从12降低为7,相当于包装体积缩减了42%;

销售价格在100元以上的月饼包装成本占销售价格的比例为15%,100元以下的为20%,包装材料不得使用贵金属和红木材料;

月饼不能与其他产品混装。

“过度包装”“天价月饼”,往年的痛点成为今年的重点整治对象。

成果还是很明显的,今年单价200元以内的盒装月饼占比超过90%,成为消费绝对主流。(国家发改委价格司司长万劲松)

不过今年,又出了新套路~

“数字月饼”是什么

首先大家需要了解一下“元宇宙”和NFT,小金之前专门介绍过,有需要的小伙伴点击链接查看一下:NFT、元宇宙,突然火起来的板块到底是什么?

北京青年报近期报道,在强监管之下,天价月饼在现实中逐渐消失,但却出现在了“元宇宙”里,而且价格更为离谱,一枚数字月饼叫价高达1万元甚至数万元。

“数字月饼”的卖点是什么?

“零糖零卡零脂”+“无饱腹感”这样的标语印在了盒子上,尽管盒子里装的是空气。

今年加入“元宇宙月饼”的老字号企业不止一家,大体上就是以“数字藏品”为名进行发售,“购买实物产品+赠送数字月饼”的方式也不少。

对于月饼市场来说,这样的方式确实是一种创新,也能吸引一些新的消费群体。不过相应的,一些二手平台的炒作也很明显,数万元的价格让很多消费者也直呼看不懂,还有些消费者表示,这“数字月饼”怎么带着一股“韭菜味”?

“数字月饼”的“韭菜味”哪来的

1

数字资产本身的波动

“元宇宙”是一个概念,本质上买卖的东西都不是真实存在的,只能依靠判断和想象预测是否能升值。一夜暴富的有,一夜暴跌的也有。数字资产价格波动大是非常正常的事情,如果没人接盘,就自然成了“韭菜”。

2

炒作空间很大

作为一个新生概念,“元宇宙”正处于热度较高的时期,有很多人想跟风赚一笔,然而实际上却对这个概念并不了解。

“数字月饼”中有些打着限量发行、只抢不卖的旗号,宣传数字藏品的唯一性、不可篡改、可全程追溯等特征。所谓“物以稀为贵”,“数字月饼”的这些特性使其本身就具备了很大的炒作空间。

3

盲目跟风的人很多

“你对元宇宙了解多少?”

“不太了解,就是跟着玩玩”

这样的对话几乎出现在大多数媒体的采访中。参与“数字月饼”买卖的人中,真正对元宇宙和NFT比较了解的人都不多,普通人因为一时好奇或跟风下场,很容易就变成最后接盘的“韭菜”。

为什么“万物皆可数字化”

既然这类投资风险这么大,为什么还有那么多企业和投资者蜂拥而至呢?

首先数字化是社会发展的大势所趋。

据《中国数字经济发展报告(2022年)》统计,2021年,我国数字经济规模达到45.5万亿元,同比名义增长16.2%,高于同期GDP名义增速3.4%,占GDP比重达到39.8%

其次数字化是企业转型的重要一步。

科技发展带来社会进步,对于企业来说,如何将数字化融入企业发展是至关重要的,这在一定程度上也代表了企业竞争力。

但是在数字化的发展过程中,难免会出现滥用的现象。任何东西都适合数字化营销吗?恐怕不见得。拥抱新事物的同时,还要注意不要过了火。

今年4月,中国互联网金融协会等三部门联合发布《关于防范NFT相关金融风险的倡议》,明确提出要杜绝NFT金融化风险,倡导发挥NFT在推动产业数字化、数字产业化方面的正面作用。而6月份,福建省更是发文禁止交易场所开展NFT交易。

对于投资者来说,需要有效接收来自各方的信号。

有关部门的谨慎态度表明,数字资产领域的投资尚且存在很大的风险,普通投资者尤其是对这一领域了解不足的投资者需谨慎入市。在监管和维权还未能完善的前提下,被“割韭菜”的可能性有多大?每个人心里应当有一杆称。