如果说往年在新闻里最常见到的金融热词,那P2P一定榜上有名,曾经一度炙手可热,又一度被抨击严查,从名盛一时到彻底落幕短短几年,在座的各位都算见证了P2P的兴衰。今天小金跟大家聊一聊P2P~

P2P正式退出历史舞台

11月27日,中国银保监会首席律师刘福寿对外表示,防范化解重大风险攻坚战取得实质性进展,“互联网金融风险大幅压降,全国实际运营的P2P网贷机构由高峰时期的约5000家,我们逐渐压降到今年11月中旬完全归零”。

11月30日,#P2P正式退出历史舞台#的话题冲上热搜。

P2P从炙手可热到彻底清零,一个行业的起落只用了短短十几年的时间。

P2P的发展史

2007年6月,国内第一家P2P公司拍拍贷正式成立。不过这时的P2P还只是萌芽阶段。

2012、2013年是P2P全线扩张时期。

2014年互联网金融成为风口,P2P成为互联网金融的代名词。据网贷天眼不完全统计,2014年全年,至少28家P2P公司获得总额近30亿元的融资。

从2015年开始,P2P开始了长达三年的疯狂扩张时间,也是P2P发展的黄金时期。宣扬“高收益”的P2P借贷理财平台大量涌现,最高峰的时候有五六千家。如宜人贷、拍拍贷、微贷网、51信用卡、和信贷等均顺利登陆海外资本市场。

据《2015―2016年P2P网贷理财报告》统计,2015年全年,网贷成交量达9823.04亿元,相比2014年的2528亿元足足增长了288.57%。截至2015年底,网贷累计成交量已突破万亿元大关。

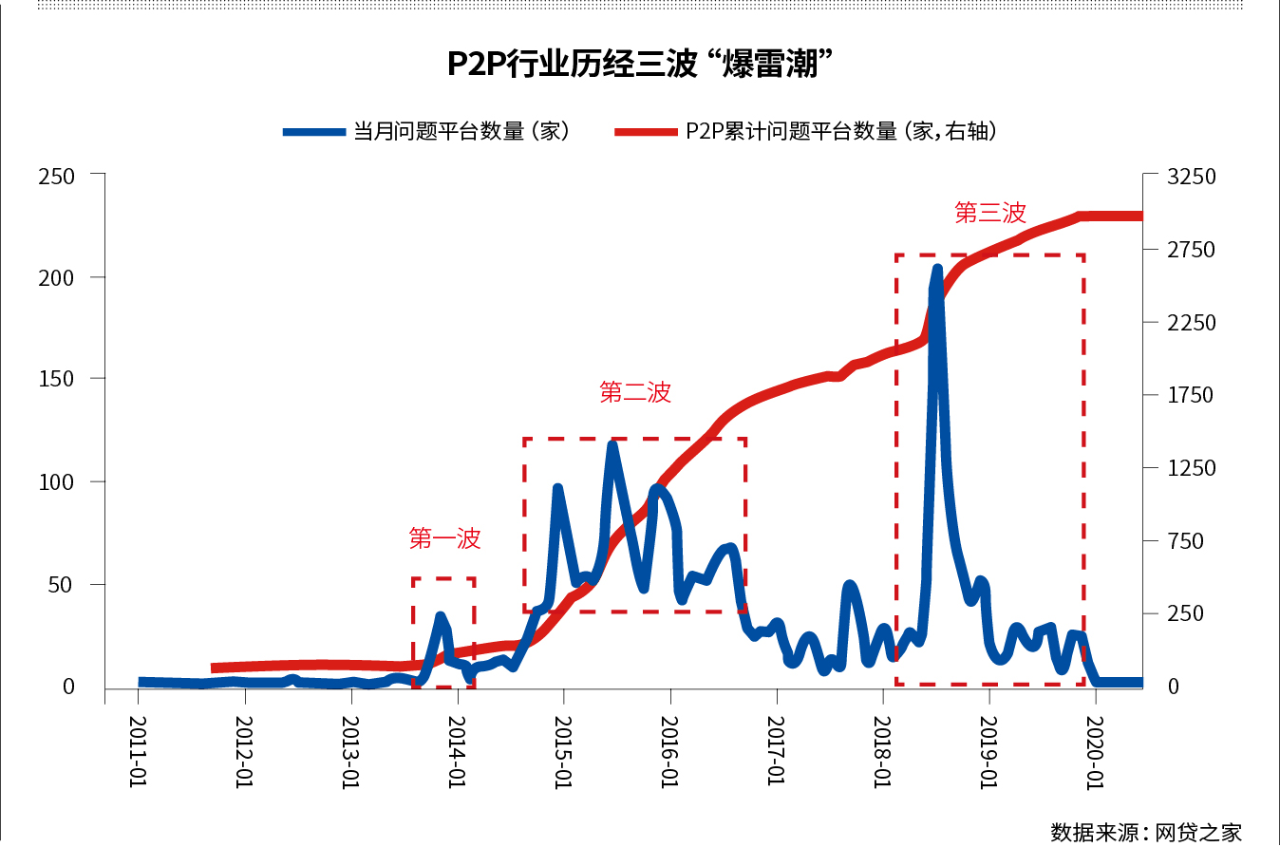

但是2015年和2016年,也是P2P频繁爆雷时期。

2016年10月13日,国务院办公厅印发了《互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》(下称《方案》),将集中力量对P2P网络借贷、股权众筹、互联网保险、第三方支付、通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务、互联网金融领域广告等重点领域进行整治。

2017年年底下发了《关于做好 P2P 网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》,要求各地在2018年4月底前完成辖内主要P2P机构的备案登记工作、6月底之前全部完成;并对债权转让、风险备付金、资金存管等关键性问题作出进一步的解释说明。

2019年,大多数机构良性退出,部分机构转型。多个省市宣告全面取缔P2P网贷。同年中旬宣布P2P网贷机构将全面接入征信体系。P2P正常运营平台数量下降至343家,全年P2P网贷行业成交量下降至9649.11亿元。

2020年全国实际运营的P2P网贷机构到11月中旬完全归零。

从萌芽到清零,P2P也不过才经历了13年的时间。

清零后遗症

P2P原本是信息中介,后来变成了信用中介,这是P2P走向毁灭的开始。

作为投资者,我们不会把钱随便就借给陌生人去投资,要投资首先要信任这个平台,但是手持牌照合规的P2P达不到10%。因此,投资者没信任不愿意继续投下去,借款人通常需要续贷维持,绝大多数只有能力一直还息,很少能做到到期本息全部结清。发现平台有倒闭倾向干脆就不还钱,这样平台就无法继续完成整个链条,资金链逐步断裂。

为什么要去P2P平台借款呢?大多数都是因为在银行借不到钱,说白了,并不属于优质客户,还不上钱的风险很大。而到P2P平台投资的人大多数是被平台给出的高利率所吸引。平台连接的双方都不是优质群体,那平台的风险就会变得尤其大。

P2P平台当然也要想办法催收,但是委托催收公司也需要支付高额的成本,追讨100万元至少给催收公司20万―50万元。P2P平台事实上无力同时向几百人几千人甚至几万人追索。

因此即使P2P平台清零,还有一大笔坏账等着解决。2020年8月,银保监会主席郭树清曾公开表示,截至今年6月,网贷平台“还有出借人的8000多亿元没有回收”。

8000亿坏账谁能买单?

平台追缴

有两类情况,平台需要承担还款责任:一是网络借贷平台为借款人提供担保,需要为此承担保证责任的;二是网络借贷平台与出借人之间形成实质借贷关系的,比如网络平台虚构借款项目。

大多数P2P平台更倾向于平台自行设法催收,因为走司法程序时间更长也更复杂,不过这就会带来另一个风险:暴力催收。因此平台能够追讨的金额很有限。

公安处理

一旦P2P爆雷,平台主体被立案,平台瘫痪,之后则交由公安系统处理坏账。不过,如果平台有非法吸收公众存款的犯罪行为,则法院不会受理此类案件。

很多人认为公安机关代为追讨会更加有效,不过公安机关在追缴过程中找到的借款人无力偿还也没办法,或者只追讨欠款额度较大的借款人。

因此这8000亿坏账如何收回,还是一个老大难问题。

P2P平台走向何方?

在业内人士看来,P2P的转型方向有两种:

一是谋求小贷牌照、消费金融机构牌照等;二是转型助贷平台。

拿到金融牌照并不是一件容易的事,到目前为止,第一种只有陆金所成功了,大多数P2P平台倾向于第二种。

不过,要做助贷业务也需要一定的资质。2020年7月,银保监会正式发布《商业银行互联网贷款管理暂行办法》,一方面给助贷业务规范操作“正名”,另一方面也大幅抬高了助贷业务的准入门槛。助贷平台只能向银行提供数据信息服务,收取信息服务费,不能提供资金服务、分取利息。

对于投资者来说,监管层面的加强固然是提高了投资的安全性,但是因P2P爆雷而产生资金损失的投资者更应该吸取教训。

P2P不止一次爆雷,但是仍然有众多的投资者趋之若鹜,最大的原因是被P2P平台给出的高利润承诺所吸引,而忽视了平台的正规性。在投资领域,无论何时,风险都是第一要素,投资者应该谨慎投资。P2P虽然清零了,但是类似的套路却不会彻底消失。